進学・進級、新社会人になる子供におすすめパソコン【ノートパソコン編】

当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

進学・進級、新社会人になる子供におすすめパソコンの第一弾は【ノートパソコン編】

この前の記事で書いていますが、おすすめパソコンとして大本命となるのが液晶一体型で(当然か)、コンパクトさが売りのノートパソコンになります。

photo by stocksnap.io

ノートパソコンだと液晶サイズが小さくなってしまうのが欠点ですが、スタンダードサイズの15.6インチでもフルHD(1920×1080ピクセル)の解像度が選択できるので、実際に使う分には問題になることは少ないと思います。

その証左ではありませんが、自分が働いている会社でも事務職のほとんどが15.6インチ液晶のノートパソコンを使っています。ちなみに、営業は持ち歩くこともの考慮して13.3インチが主流。

→進学・進級、新社会人になる子供におすすめパソコン【デスクトップ編】

最低限必要なスペック

| OS | Windows 10 Home (64bit) |

| CPU | インテル Core i5-6200U プロセッサー |

| メモリ | 8GB |

| ストレージ | 1TB HDD |

| グラフィック | インテル HD グラフィックス 520 |

| 液晶サイズ | 15.6インチ |

| 解像度 | フルHD(1920×1080ピクセル) |

| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |

| 保証期間 | 3年(預かり修理) |

無線LANの項目がないのは、ノートパソコンでは、無線LANがほぼ標準搭載になっているため。

もっとミニマムな構成は可能--もちろん価格も安くなる--ですが、なるべく快適にそしてある程度の長く使ってもらおうと考えた場合、上記のスペックは超えておいたほうが間違いはないというところです。選択するメーカー・機種によって価格差はありますが10万円前後で購入可能です。

それぞれの詳細な理由は後述するとして、コストパフォーマンスも考慮したマシンをピックアップしてみました。

おすすめ機種

<注釈>

・価格は2016年3月に確認したものになります。

・キャンペーン価格等は考慮していません。

・最低限必要なスペックと違う部分だけ注記を入れています。

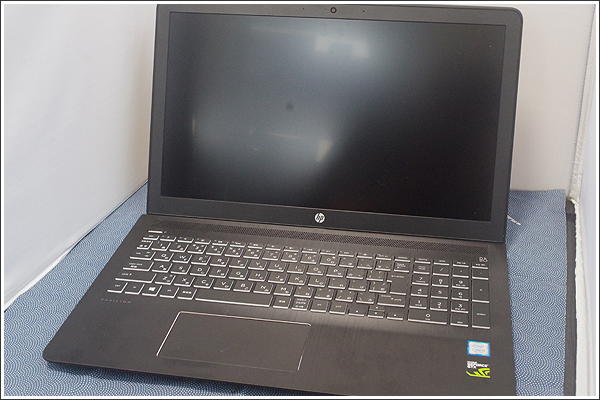

日本HP

HP Pavilion 15-ab200

89,800円(消費税・送料別)

=============================

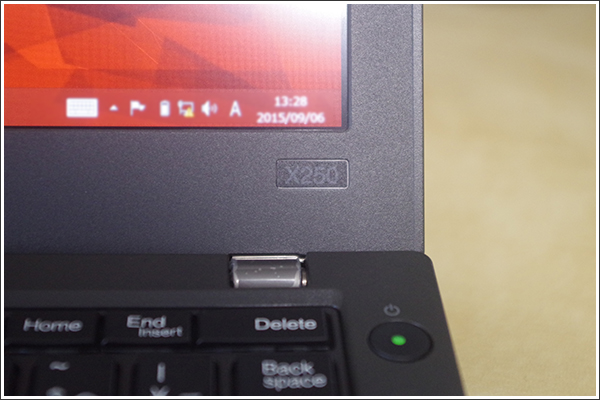

Lenovo

ThinkPad E560

87,502円(消費税込・送料無料)

=============================

マウス

LuvBook F シリーズ

101,600円(消費税・送料別)

=============================

DELL

Inspiron 14 5000 シリーズ プレミアム

87,180円(消費税別・送料無料)

=============================

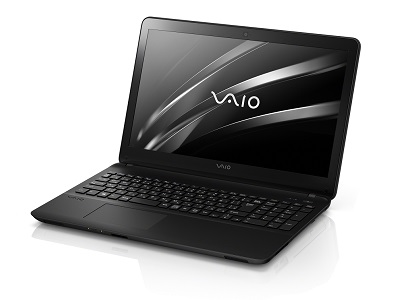

ソニー

VAIO S15

<アップグレード>

・CPUがIntel Core i5-6300HQ (4コア/4スレッド/2.30~3.20GHz)に

114,800円(消費税別・送料無料)

=============================

158,200円(消費税別・送料無料)

=============================

富士通

FMV LIFEBOOK AH

<アップグレード>

・CPUがIntel Core i5-6300HQ (4コア/4スレッド/2.30~3.20GHz)に

124,847円(消費税・送料込)

=============================

デザインやインターフェイスの配置・数など、スペック以外の部分でメーカーごとのこだわりがあり、価格だけでは比較できないところはありますが、やはり日本HP、Lenovo、DELLといった海外メーカーの価格は魅力的ですね。

逆に日本のメーカーは単純な価格勝負ではなく、製品の安定性であったり、保証のところを手厚くするなどアフターフォローに力を入れている印象があります。

10万円以下の製品があるとはいっても高額な商品であることは間違いないですから、価格やスペック以外の部分にもしっかりと目を光らせチェックをして自分にあったノートパソコンを探してみてはいかがでしょうか?

拡張が必要になったら……

もし上記構成で物足りなくなってしまった場合、後からでも交換が可能なパーツは以下の2つになります。

・ストレージ(HDDからSSDに)

・メモリ(8GBを16GBなど)

交換をする場合には裏蓋を外して、元々ついているパーツを外して、新しいものに変える作業が必要になります。文字で書くと簡単そうですが、ここがノートパソコンの厳しい部分で、裏蓋の外し方からわからないということも多々あり、効果自体に結構なスキルが必要になります。

また、ストレージを交換する場合は、OSやアプリケーションのインストール、元のHDDに入っているデータの移行(ソフトを使ってまとめて移行する方法もあります)など結構やることが沢山あり、何気に時間がかかることが多いです。

自分はパソコンのメンテナンスも仕事の1つになっているため、交換作業に慣れていて問題なくできますが--できなかったらやばいですよ--、そうではない人は手を出さないのが賢明だと思います(って思うならこの項目をなしにしろよと言われそう^^)。

上記構成で物足りなくなるような状況になりとしたら、相当使いこなしてきて「本当の使い方」がわかってくるころだと思いますので、(多少)タイミング的な部分もでますが、新しいものに買い換えることを検討してもいいかなと。目安は3年くらいかな……

→進学・進級、新社会人になる子供におすすめパソコン【デスクトップ編】

スペックの詳細な選択理由

【OS】

2016年春のタイミングだと、Windows7を選択できるマシンも存在していますけど、ほぼ初めてとなるパソコンであればOSの違いはそれほど大きなポイントにならないため、最新のOSを選択したほうがよいです(教えるほうが……とか思ったりしますが、慣れです)。

また、Windows 10はHomeエディションの他にProエディションも用意されていますが、ドメイン参加やリモートデスクトップといったビジネス向け機能が違っているだけなので、家庭内での使用においてはHomeで問題はないといえます。

逆にリモートデスクトップなど外部からの侵入の可能性がでてしまうため、セキュリティの知識がない場合はProエディションのほうがリスクが高まってしまいます(初期設定ではオフですが……)。

【CPU】

CPUも年々バージョンアップしていて、2016年春のタイミングでは第6世代と言われている「Skylake」シリーズが最新となっているので、ここは最新のCPUを選択したほうがよいですね。

Core iシリーズには、Core i3、i5、i7と3つ用意されていて、どれを選ぶか悩ましいところですが、ノートパソコン向けの一般的な仕様で搭載されるCore i7はコア数/スレッド数は「2/4」とCore i5と同じになっているので、コストパフォーマンスを考えてCore i5を選択しています。

Core i3でもいいですが、Turbo Boost機能が搭載されておらず、負荷がかかったときに発揮できるパワーに違いがあるため、選択していません。

<余談>

Core i7でコア数/スレッド数が「4/8」にアップしているのは、プロセッサー・ナンバーの後ろ「T」「K」「HQ」「HK」がつく製品で、スタンダードノートパソコンで選択できる「U」とは仕様が違っています。

【メモリ】

4GBでもそこそこ快適ですが、将来的にWebアプリケーションも重くなってくることを考慮したら8GBにアップグレードしておいたほうが無難だと思います。最近のアプリケーションの挙動をみているとCPUパワーよりもメモリをアップしたほうが快適に動く気がします。

メモリのアップグレードはマシンによっては後からも可能になっていますけど、パソコンの裏蓋を開けて作業するのは苦手な人も多いと思いますので、後からとか考えないほうがよいいですよ。

【ストレージ】

速度を求めるなら「SSD」の選択もありだと思いますが、コストパフォーマンスではまだまだHDDに軍配が上がるので、ファーストパソコンとしては1TのHDDを選択しておくのがバランスはいいかなと思います。

もし家庭内の環境でNAS等があって、データ保存場所に余裕があるならパソコンのストレージを500GBにして価格を抑えるという選択肢も考えられますが、価格差を考えると気にしなくてもいいレベルだといえます。

【グラフィックス】

インテル HD グラフィックス 520はCPUに標準搭載されているグラフィックスになります。

増設でグラフィックボードを追加すると、性能自体はアップしますが、描写にパワーを使うアプリケーションや、オンラインゲームをやらないのであれば標準でも問題はありません。

【液晶サイズ・解像度】

液晶サイズは他の選択肢もあるにはありますが、コストパフォーマンスが高いのが15.6インチになるので、変にこだわりを見せないのが賢明です。

また、解像度が後から変えることができないですし、パソコンで映画(DVD)を観たいと思うこともあるでしょうから、解像度はフルHDにしておいたほうが良いと思います。

【光学ドライブ】

光学ドライブを最近使う機会がほぼなくなっている印象もあり、よほど映画マニアでノートパソコンでもブルーレイディスクの映画を観たいというニーズがない限りはDVDスーパーマルチドライブで十分だと思います。

【保証期間】

メーカーによって標準の保証期間が変わってきますが、パソコンは使っていくうちに調子が悪くなることが多いため、最低でも3年はカバーしておきたいところです。

また、修理の方法は大きく分けてメーカーに送る「預かり修理」とサポートのスタッフが自宅にくる「訪問修理」2つがありますが、会社ならともかく自宅に来てもらうのもなんとなくイヤですし、修理期間が少し長くなっても自宅用なら困らないと思うので「預かり修理」を選択しています。

Sponsored Links